编者按:烽火连天的峥嵘岁月里,革命老区鄂州,无数仁人志士为救国救民前赴后继;热火朝天的建设年代里,人们为了家园挥洒热情与汗水;改革开放时期,鄂州人民先行先试、敢闯敢试、勇为人先;迈进新时代,今天的鄂州内外兼修,有颜值更有内涵。

回眸历史,是为了更好地走向未来,站在新的历史交汇点,鄂州儿女正自信前行。

一

“山青青,水灵灵。山水如画好风景。”新千年,一首优美的《梁子湖上采红菱》唱醉了湖畔人家,唱美了梦里水乡。

自古以来,鄂州就人杰地灵,生活繁衍几千年,勤劳的鄂州人民创造了灿烂的古樊楚文化和吴都文化。

回放时间之轴,百年前的梁子湖又是怎样一番景象?

那时的鄂城(现鄂州市)滨江带湖,水陆交通四通八达,九十里樊川素有“通连7县1州”之说,是鄂东南重要的商品集散之地。

以长江、长港及梁子湖为通道,内连滨湖各县,外通沿江重要商埠;粤汉铁路修建之前,外江各商埠诸多物资经樊口入梁子湖,再经金牛或咸宁,转运到江西西部和湖南东部地区。

然而,鄂城,这颗长江之畔的明珠,却迟迟未能放射她应有的光芒。即使武昌首义一声枪响,中华大地走进新纪元,这颗明珠依旧黯然无光。

封建帝制推翻,共和之路艰难。军阀割据,连年混战,帝国主义资本、文化趁机入侵,鄂城毫无例外地受到波及,其带来的是社会动荡、民生凋敝,域内人口一度下降至45万余人。

——农村经济贫困落后。20世纪初,占总人口57.9%的贫雇农,仅占耕地总面积的23.8%;而占总人口10%的地主阶级,加上富农及封建把头,共占有耕地总面积的近77%。

——商业流通繁荣,市场却渐被少数商业资本家垄断。他们欺行霸市、囤积居奇、操纵市场、哄抬物价、作假掺杂、大秤出小秤进,官商勾结,百姓苦不堪言。

——工业极其落后,重工业几乎一片空白。20世纪20年代,随着境内第一家织袜厂诞生,才揭开鄂城工业机械生产的历史。

——交通区位虽优越,运输业却仍处原始状态。陆路运输全靠肩挑背扛,就连马车也是数量极少,水路仅有吨位极小的木船。直到1913年,葛店人熊晋槐创办了第一家水轮公司,首辟鄂城至汉口的航线,不过规模极小。

——邮电通讯、电力几乎为零。1928年才有第一台发报机,1935年才开通至武汉的长途电话,1929年成立第一家电灯公司,发电机发电量仅供500多盏灯照明。

面对帝国主义、官僚资本主义、封建主义的多重压迫,谁挺身而出为民疾呼?是他们,觉醒的中国仁人志士。

五四运动爆发。在京、汉求学的鄂城学子将消息传回家乡,寒溪学堂的学生积极响应,上街游行声援。一些知识分子组织“团结社”等学社,为反帝国主义、反卖国贼、反不平等条约的壮举大呼痛快,五四精神在鄂城广为传播,播下了觉醒的种子。

十月革命一声炮响,为中国革命送来了马克思列宁主义。传播共产主义火种,创建中国共产党,鄂州籍人士范鸿劼 、刘伯垂走在了前头,两人分别成为北京和武汉党的早期组织创始人之一。

第一次国共合作,迎来了工农革命运动迅猛发展。

打倒列强除军阀,以共产党员为骨干的北伐开路先锋,叶挺独立团一路北上所向披靡,威震荆楚。大革命洪流将共产主义的红色种子带到鄂城大地,1926年9月,中国共产党鄂城县特别支部委员会正式成立。

在鄂城西门,共产党人在这里开办了“党义研究所”。他们发动群众,唤醒民众,一大批青年积极分子、工农运动骨干和先进知识分子很快成长起来。

中共鄂城特支成立后,他们领导鄂城人民拉开了工农革命运动的序幕。1927年,贺龙两次率部进驻鄂城,更为广大工人和农民撑了腰、壮了胆。看到了革命曙光,他们全身心投入到革命洪流当中。

1926年10月,鄂城县总工会筹委会成立。1927年3月13日,鄂城县工会第一次代表大会召开,到会代表130人。

在工会的领导下,工人与不法资本家展开斗争。经过斗争,工人取得初步胜利,工资由每月七八元提高到13至20元不等,基本实行了8小时工作制。

工会成立的同时,湖北省农民协会特派员、共产党员万松涛也开始筹建鄂城县农会。在各区乡相继成立农民协会的基础上,1927年3月,鄂城县农会正式成立,全县会员达7万余人。

在农会的领导下,“泥腿子”们闹起了轰轰烈烈的革命运动。他们打土豪斗恶霸,反对贪官污吏,减租减息,退押抗债,禁赌禁烟,沉睡千年的农村一扫沉闷的气氛。

自农会成立后,农村中大大小小的事情,都要经过农会。农会积极为群众排忧解难,农民则把农会看作了为穷人当家作主的“包青天”。

“工友们!手拿斧;农友们,手拿犁;大家牵着手,一同去努力!努力上前去,上前去杀敌!我们的目标是——打倒压迫我们的万恶剥削阶级!”

这首《工农牵手歌》,在鄂城工农革命群众中广为传唱。它不仅记录了城乡联盟、工农联手的场景,也表达了工人和农民团结战斗、勇往直前的革命精神。

在中共鄂城特支的领导下,共青团、妇女协会、商民协会等组织相继成立。史料显示,鄂城全县参加群团组织的人数达20余万人,占总人口的近50%。

——斗争土豪劣绅、不法资本家,童子团冲在前面,成为革命运动的小先锋。

——见妇女协会能为她们撑腰作主,广大妇女积极向协会靠拢,有话愿向协会讲,有苦愿向协会诉,有难就求协会帮,会员一下子扩大至数千人。参加工农革命运动,妇女们处处不让须眉。

——在工会的领导下,商民协会成员互扶互助、互利互益,规范商业行为,制止欺行霸市、以劣充优、短斤少两等不法行为,并积极协调劳资关系,解决劳资纠纷。

第一次大革命高潮来临,革命火种燎原于鄂城。劳苦大众翻身作主,扬眉吐气,精神面貌焕然一新,古老的吴都大地生机勃勃。

大革命运动的迅猛发展,坚持反动立场的国民党右派却日益感到惊恐。蒋介石、汪精卫公开叛变革命,第一次国共合作宣告失败。

中国革命走到了十字路口,中国共产党决定奋起反击。贺龙率部经鄂城参加南昌起义,鄂城的党员干部和工农运动骨干及武装绝大部分随军东进。

黑云压城城欲摧。一时间,鄂城被白色恐怖笼罩,地方党组织和革命力量同全国、全省一样,遭到空前的破坏和摧残。

烈火炙烤、血雨洗礼,让我们永远铭记他们,为了劳苦大众利益而英勇献身的先烈们:

——中共鄂城特支书记朱少甫,被反动“清乡团”抓到后,带到保安将其杀害。

——中共贤庾区委书记王时雨被敌人逮捕后,面对严刑拷打,宁死不屈,遭敌杀害后被枭首示众。

——中共贤庾区委组织委员彭献廷,面对“还乡团”的毒刑,坦然承认自己是共产党员,但拒不透露党的任何秘密,被反动派押到斗山寺活活砍死。

——朱莲英,这名党的女干部、女红军,反动民团将她抓到后,在押至李铁黄村审讯的途中,她痛斥反动民团团长。行至柯大冲山坡时,朱莲英被刽子手惨无人道地杀害。

……

白色恐怖之下,党组织不得不停止一切革命活动,建立不到一年的中共鄂城县特别支部不得不解散。

然而,在革命艰难的时刻,经过严峻考验的共产党人和革命群众,揩干净身上的血迹,顽强地重新站了起来。

1929年6月,中共鄂城县特别支部委员会在杨林桥重建。1930年2月,中共鄂城县特别区委会成立,5月改为中共鄂城县委。

这一时期,中共鄂城县委把发展党员和建立党组织的重点放在农村,积极领导人民群众开展武装斗争,扩大红色区域,壮大革命力量,实行土地革命,迅速掀起革命高潮。

随着鄂城各级党组织的重建,鄂城红色政权相应诞生。1929年7月,鄂城县苏维埃政府成立。随之,所属各区乡均成立苏维埃政府,甚至辖区内的大部分村也成立了村苏维埃政府。

在这一历史时期,反“围剿”支援红军,保卫土地革命果实,成了各级苏维埃政府的中心工作。

几年的时间里,鄂城为红军输送新兵千余人,筹款数万元。仅1932年9月,为粉碎国民党反动派的第四次“围剿”,鄂城输送400名青年参加红军,一部分编入红十六军,一部分编入红三师。

史料记载,鄂城入伍的青年随部队转战鄂东南,大部分为革命牺牲,一部分伤病员在红军突围北上时复员退伍,一部分参加长征北上抗日。

轰轰烈烈的土地革命,在鄂城大地遍播革命种子。在苏区,3万多人分得了土地,农村生产力得到解放和发展。在这块热土上,也浸染了盛浩如等革命先烈的鲜血。

1937年7月7日,日本帝国主义悍然发动蓄谋已久的全面侵华战争。民族危难之时,鄂城地方党组织迎难而上,借鉴土地革命战争时期的经验,见缝插针播撒抗日火种,发展地下组织,建立抗日武装,打击侵略者。

1938年8月,第一支中国共产党领导的抗日队伍梁湖抗日游击大队成立。他们活跃在梁子湖畔,伺机打击敌人,铲除汉奸,维护农商,保境安民,为建立鄂南敌后抗日根据地打下了基础。

樊湖地区,西至武汉,北依长江,南到樊川,东起鄂城城关。1939年9月,中共樊湖工委在此成立,建立了樊湖抗日根据地。

抗日力量有了共产党的这个核心,如黑夜里看到了指路明灯,饱尝奴役之苦的樊湖人民迅速聚集在党举起的大旗之下,团结一致奋起抗敌。

1942年5月,新四军五师十四旅挺进江南,成立鄂皖湘赣指挥部,鄂城成为鄂南抗日指挥中心。

子弟兵的到来,让活跃在鄂城地区的抗日军民更加有了依靠,更加坚定地同日伪顽军和其他反革命势力作斗争。

以鄂城为中心,逐渐形成了武鄂、鄂大、大鄂、咸武鄂抗日根据地和地方党的组织,为夺取抗战胜利奠定了坚实基础。

1944年,根据党中央指示,八路军南下支队奉命跨黄河、过长江,发展华东、华南沿海地区抗日根据地。在党的领导下,鄂城人民团结一切力量打击日伪顽军,为南下支队扫清前进障碍,起到了江南桥头堡的作用。

八年抗战,烽火连天。鄂城人民付出了巨大牺牲,留下了无数可歌可泣的抗战故事。

王苏、王表、张弦、江萍(女)、柯逢年、胡伯才……一个个党的优秀儿女,化作星辰,永留人民心中。

然而,硝烟未尽,伤口未愈,国民党反动派竟挑起全面内战。

争自由、争民主、反独裁,面对反动派的残酷镇压,身处白色恐怖之中的鄂城党组织没有被吓倒、退缩。他们紧紧依靠群众,开展地下斗争,重新建起了江南桥头堡。

1946年6月,中原突围,事关中国命运的决战拉开序幕。在上级党组织安排下,鄂城北撤的部分党员干部被动员复退回乡,隐蔽下来,为迎接一个全新时代的到来积蓄力量。

1949年3月,以这部分党员干部为骨干的武鄂地下工作团正式成立,成为党在鄂城地区武装力量的重要组成部分。他们活跃在群众当中,千方百计搜集情报,密切注视敌情,为大军渡江做了大量准备工作。

打过长江去,解放全中国。1949年5月13日晚,江北举火为号,提前已埋伏江南的解放军突击队与鄂城地下工作队员一起,迅速按计划展开行动。他们拿下赵家矶碉堡,占领渡口,控制沿江一带乡公所,同时动员群众集中隐蔽百艘船只以备大军渡江。

1949年5月14日晚,在鄂城的赵家矶、三江口、城关、池湖港,解放大军四路人马渡过长江。

渡江部队人欢马嘶,气势磅礴,鄂城人民敲锣打鼓,欢迎人民子弟兵。从这一天起,鄂城天亮了,人民翻身当了主人。

二

雄鸡一唱天下白。

1949年10月1日,随着第一面五星红旗在天安门广场升起,中国走进了新社会,迎来了民族独立、人民当家作主的新时代。

建立、巩固党的基层组织,加强思想文化建设;建立国有经济,调整工商业,活跃城乡市场,引导农民走互助合作道路;民主政治与法制建设起步……在江南古镇鄂城,人民当家作主的梦想逐步变成普通百姓生活中的现实。

清匪反霸,土地改革,码头改革,民主改革,废除封建婚姻制度,取缔烟馆妓院,稳定市场,恢复生产……从农村到城镇,从工厂、学校到社会各界,长江之滨、梁子湖畔发生着深刻的变化,各阶层人民的精神面貌焕然一新。

万事开头难。在鄂城地方党委的坚强领导下,新中国成立的头3年,到1952年,鄂城便发生了令人惊喜的变化。

——人民生活水平初步提高。社会总产值和国民收入,3年平均增长10.4%和8.8%,城乡存款余额由1950年的6万元增加至36万元。其中,樊口区路口乡503户雇农中,有195户盖了新房。物质生活得到改善的同时,文化生活也丰富了起来,广大农民进夜校、冬校,扫盲成了时尚。

——全域粮、棉、油分别比1949年增长40.45%、47.64%、25.85%,农作物播种面积比1949年增加23.7万亩。

——兴建鄂城酒厂等4家地方国营工业企业,以及24家私营工业企业,职工人数增加到5837人,与1949年相比,职工人数增长94.7%,工人生活水平较1949年有所提高。

——共有商业网点1875家,年营业额1515万元。与1949年相比,社会商品零售总额增长48.5%,主要商品肥皂、卷烟、针织、内衣销售量增长13至22.7倍。

——公立学校发展到228所,有1042个班,在校学生45800人,教职员1508人;乡村发展民办小学316所,312个班,学生6550人,民办教师316人,72.3%的适龄青少年儿童入学。

——自1950年始,湖北省航运局的3艘轮船定航汉口至鄂城;汉口至九江、黄石的班轮停靠鄂城境内各港;让鄂城人民高兴的是,由汉阳马沦湖渔民集资建造的“群众号”木质轮船,恢复樊口至梁子湖的客运,汉口私营群众轮船公司派两轮开辟樊口至金牛航班。

——交通运输方面。组建“鄂黄划运大队”,有各类帆船610只、4500吨位,年运量13.1万吨。

——1951年,鄂城邮电局成立,下设金牛、葛店、华容、樊口4个营业处;1952年,鄂城县电话局成立;1955年1月,电话局并入邮电局,磁石交换机总容量发展到60门。

——到1956年,鄂城文化艺术得到初步发展。地方文化艺术工作者创作了大量讴歌新时代的好作品,特别是歌曲《小燕子》传唱大江南北。戏剧事业推陈出新。京剧作品《董家山》参加湖北省首届戏曲观摩会,获挖掘奖、导演奖、表演奖;业余剧团由19个发展到104个,举办鄂城首届皮影戏调演。

……

“马儿啊,你慢些走,我要把这迷人的景色看个够……”社会主义建设初期,一首《马儿你慢些走》的歌曲唱出新社会里人民的心声。

1953年起,“一五”计划实施,鄂城工业化开始起步,经济社会全面恢复。与此同时,在党的领导下,社会主义政治制度也开始初步建立。

——1956年6月9日至15日,中共鄂城县第一次代表大会召开。

——1954年7月30日至8月5日,鄂城县第一届人民代表大会第一次会议召开,标志着鄂城人民的民主生活和政权建设进入一个新的阶段。

——1956年11月21日至24日,中国人民政治协商会议鄂城县第一届委员会第一次会议召开,标志着鄂城多党合作统一战线的民主政治制度不断完善与发展,为社会主义建设事业打下了良好的政治基础。

前进的道路上总离不开沟沟坎坎、风风雨雨。

在这片渠网纵横、湖泊众多、鱼肥稻香的土地上,人们经历了激情,也遭遇了迷茫。然而,历史隧道里的那点点星光,既是精神力量的坚守与凝结,也是为奋斗者导航的北斗之星。

——支援抗美援朝。1951年3月,第一批鄂城子弟918人,奔赴朝鲜战场。到1952年,共1500多名青年工人、学生、农民加入中国人民志愿军;捐献“鄂城号”飞机,仅1个月,共捐献人民币27.29万元,可购一架战斗飞机;在金牛、毛家区,6000多农民组成长队,肩挑背扛送爱国粮;在华容,1.3万名妇女6个小时运送爱国粮20余万斤;葛店农民一天缴纳爱国粮40万斤;峒山组成了150只民船的送粮队……

——抗御1954年特大洪水。1954年5月至7月,鄂城连降大雨,降雨量达1365.8毫米,域内湖、河、塘、堰皆是一片汪洋,大小堤段22处出现险情,内涝外洪严重威胁着人民的生命财产安全。抗御特大洪水期间,党政军民齐上阵,包括机关干部、学校师生、医务人员在内的10多万人,以及5054名解放军指战员上了防汛一线。7月27日,徐刘乡团支部书记杨先台,在粑铺大堤芦洲段抢险战斗中,连续奋战,英勇献身。为纪念杨先台,徐刘乡被改为先台乡,也就是现在的先台村。

——农民首创小工厂名扬全国。1958年初,用土办法兴办了颗粒肥料厂、农具制造修配厂、农产品联合加工厂、沼气发电站等小工厂,樊口区杜山乡旭光第一农业生产合作社成为全国发扬地方首创精神和群众首创精神的典型。农民办“小小工厂”,引起毛泽东主席的注意,并给予高度评价。同年9月15日,毛泽东主席视察临江,在鄂城留下了伟人足迹。农民办“小小工厂”,关键人物是肖功梓——旭光一社副主任,他先后发明了土起重机、棉花三行开沟器等数十件农具,1959年被评为全国科技模范,并被授予“农民发明家”称号。

——由“湖乡”迈向“钢城”。1957年3月,省委决定在鄂城建设重点工业企业湖北钢铁厂。1958年3月23日,湖北钢铁厂在西山破土动工。为支援钢铁厂建设,8000余名鄂城农民自带生产工具和生活用品参加会战。同年10月10日,1号高炉竣工投产。1960年2月8日,“湖北钢铁厂”改名为“鄂城钢铁厂”。

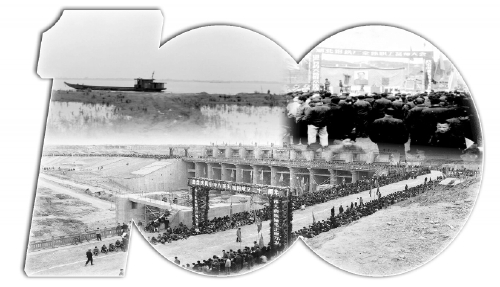

——化“忧”为“优”,兴修水利。自1957年4月始,修塘堰、修干堤、修中小型水库、清淤河沟、修涵闸和小型抽水站,13万劳力参加1233处水利工程建设。其中,华容杨家巷电力抽水站,成为新中国成立后,湖北省当时规模最大的水利工程。到1958年底,建成中小水库21座,挖塘堰3058口,修建电力抽排站361座,建成万亩以上灌溉区7个,实现有效灌溉面积63.5万亩,占鄂城耕地面积的79.5%。1970年7月,湖北省决定兴建樊口排水枢纽,包括排水闸、排水泵站、新港、公路桥、变电站等工程,鄂城人民写下了一首治水壮歌。

1976年10月的一声“春雷”,1977年的真理标准大讨论,吹响了改革开放的前奏。

在这一重要历史阶段,各级党组织重建,并恢复政治生活的正常秩序,经济建设和教育文化等各项事业逐步走向正轨。鄂城党组织和广大干部群众解放了思想,放开了手脚。

这期间,工农业恢复发展,特别是污染治理工程成效显著。1958年始,鄂城地区的工业不断发展、城市大规模建设,同时也产生了工业污水、废气,严重影响着当地人畜的健康。

以人民为中心,在从中央到地方各级党委政府以及人民群众的大力支持下,大规模的污染治理开始着手。

——鸭儿湖污染治理。自1958年开始,武汉市在严家湖上游的左岭附近,相继兴建了一批化工企业,大量未经处理的化工废水直排鸭儿湖,造成严重危害。1978年7月,鸭儿湖治理工程竣工,湖区生态环境得到改善,渔业、农业生产和人畜的健康状况开始得到改善。

——处理大冶铜矿工业烟尘。1977年,大冶有色金属公司冶炼厂的工业烟尘随风扩散,严重污染了东沟、长港等地2万多亩农作物,造成直接经济损失53万元。随后,在各地党委政府的共同努力下,灾情得到妥善处理,同时对大冶铜矿冶炼排烟设备进行了技术改造,以绝后患。

——城市污染初步治理。自上世纪五十年代末至七十年代中期,西山脚下,一批钢铁、水泥企业及磷肥厂相继兴建,再加上城区兴建的轧钢、化肥等厂,鄂城处在烟尘弥漫和工业废水横流的环境之中。紧接着,鄂城便开始了艰难的生态保卫战。

在与污染作斗争的过程中,鄂城涅槃 成一座“钢城”。钢铁,为鄂城的现代化建设起到了开路先锋作用,也为鄂城的改革开放铺上了底色。

记者 李洪江 曹彦