楚昕/文 袁谟浩/图

鄂州襟江抱湖,历史上江湖畅通,域内湖泊密布。从唐宋到明清的众多历史地理文献,有很多关于樊口汇百湖入长江的清晰文字记载。明清以来,随着粑铺筑堤、樊口建闸、内湖分治,特别是历经20世纪70年代前大规模围湖造田,曾经的鄂州境内百湖,发生了历史性巨变,也书写了有鄂州特色的湖泊水生态文化。

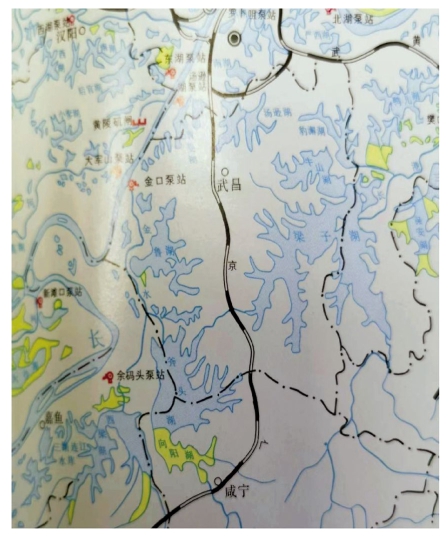

梁子湖与斧头湖、西凉湖位置图

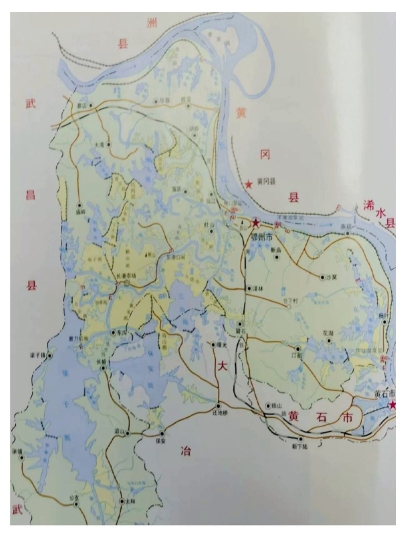

围湖造田前后鄂州湖泊示意图

天然百湖之市

1

鄂州自古就是长江中游南岸一个重要的渚水汇泽。

鄂州境内大泽古称鄂渚。相传鄂渚面积广阔,上自今赤壁(原名蒲圻)、嘉鱼接长江,中汇幕阜山以北地表径流成湖汊,下集中自樊口出江,水域跨秦、汉鄂县全境。后来因自然或人为原因,该水系被一分为二,各自通江。西段属古沙羡县地出金口,东段属古武昌县地出樊口。出樊口的东汇泽历史上称樊渚、樊湖、梁子湖。

清乾隆《江夏县志》有载:“东梁子湖在县东南九十里。省脉自兴国桃花尖来,数百折至贺胜桥则界水分焉,西为西梁子,东为东梁子。其水可通兴国、大冶、武昌、江夏,凡州县四,凡岔九十有九。”又载:“西梁子在县西南八十里,通蒲圻、嘉鱼、咸宁。东梁子出樊口,西梁子出金口,去港各九十里入江。”《江夏县志》的上述内容,清三版《武昌县志》均没有记载。其中关于东梁子、西梁子的表述,虽然与清初始称梁子湖的文献记载存在矛盾,但关于贺胜桥东、西两边湖泊水系的记述,显然隐含着今天的西凉湖、斧头湖与梁子湖之间的历史联系,与鄂州民间关于鄂渚、樊渚、梁子湖之间关系的说法基本一致。

据清人马征麟著《长江图说》记载:“汉为大别所遏,势不得不入于江而合流。江自吞云梦,过九江而下,已有沛然莫泄之势。益以汉水之渺弥,愈相濆薄,疾于下流分派疏沦,以杀其势,自然之理也。及察其地势北岸,自黄冈之阳逻至广济之蟠塘,南岸自江夏之黄鹄至瑞昌之马头,凡五百余里,赞岏结络,嵬垒复陆,水为山制,束缚不开,疏蟠既无所施,开鉴亦无所措,于是有渚之之策。”“咸宁之东,武昌、大冶之西,通山之北,江夏之南,冈峦四匝。四山之外,长江如带,环其西北。而东三面,四山之间,无大水源。而湖泽数以百计,周数百里皆由武昌樊山一口为吐纳。上距禹迹汉水入江,北有江水东南而流,湖水西南而渚。水经注所云,江水右得樊口,江津南入历樊山,上下三百里,通新兴、马头二治者夫!惟江津南入,故能分江、汉合流之势,亦惟能蓄不能泄,此其所以为汇泽也。其湖之最巨而著者为梁子。”

《长江图说》是清同治年间,关于长江河道的第一部历史地理专著,对长江中下游沿江山川、湖泊、城市的地理地貌和地名沿革、历史变迁,进行了详细测量记载和注释。上述有关鄂州境内湖泽的两段文字,非常清晰说明了鄂州湖泊的地理成因、湖泊形态和吐纳特点。

又据《湖北水利志》介绍,长江干流武汉至九江段河长250多公里,河道比降只有千分之零点零二,是长江干流在湖北境内比降最小的河段。也就是说,从白浒山至黄石港的近百公里鄂州江段,上下游落差极小,江面极平。且该河段上承江汉交汇,下抵彭蠡相会,北为大别所遏,水流难以消泄。只有江南樊口之内,三面环山,无大水源,能分江汉合流之势。此处是长江中游上下五百里天然的渚水汇泽。

《湖北水利志》记载:“梁子湖及其周边地区为垅岗地形,多呈长条形土岗和宽阔的坳沟相间排列,呈树枝状向湖心延伸,湖水顺着坳沟伸入陆地,形成岬湾形湖岸,与江汉湖群的其他大多数湖泊形成鲜明对比。大湖套小湖,母湖连子湖,湖泊形态极其复杂。清代以前全湖大小湖汊达300多个,湖岸线总长636公里。湖盆面形态呈平底锅形,湖岸较陡,与江汉湖群其他大多数湖泊的碟形湖盆存在很大差异。”这段文字,描述了鄂州湖汊密、百湖汇聚的湖区地貌特征。

《鄂州市地名志》记载,仅鄂州梁子湖、鸭儿湖地区,就有大量乡镇村湾以岭、咀、墩作为地名,如庙岭、左岭、西长岭、太和岭、牛石岭、东岭、曹岭、田岭、脉岭、桐岭、黄岭、快岭等,有120多个称咀、墩的自然村湾。这也是鄂州湖区遍布垅岗、坳沟、岬湾的另一种历史写照。

2

天然的渚水汇泽,鄂州百湖汇聚的历史记载源远流长。《水经注》载:“鄂县北,江水右得樊口,庾仲雍《江水记》云:谷里袁口,江津南入,历樊山上下三百里,通新兴、马头二治。”宋《舆地纪胜》载:“樊溪,一名樊港。在樊山西南,控县南湖泽凡九十九,东为樊口,入于江。”《大明一统志》亦有相同记述。建立在长江流域实地测量基础上的《长江图说》,同样有“湖泽数以百计,周数百里皆由武昌樊山一口为吐纳”的明确表述。从唐宋到明清的历史地理文献,还有很多樊口汇百湖通江的清晰记载。

清代武昌境内江湖畅通开始受粑铺等江堤约束,域内湖泊形态有所改变。清人编撰的《湖北通志》《武昌府志》《武昌县治》描述了武昌县境内水系,涉及的湖泊已不下百个。如《湖北通志》记述了武昌县境内湖泊:“樊港源出咸宁县东水,东北流入县境为高桥河。右合马迹乡诸溪水为高家河、为金牛港,为莲花塘。北流左得鲁家澥、蔡家澥、乌翎湖、西澥、汪家澥、浮石湖、浮瓢渚、后澥、马饮浆湖。”“又北为杨庄湖,合葛店、华容以南诸湖泽南流来会。为车头湖、为鱼湖、为峒山湖、为吴塘湖、为豹子澥、为林家澥、为前湖、为北济湖、为扇子湖、为鸭儿湖、为炭门湖、为大草湖、为车塘湖、为苑湖、为吴岭湖、为月山湖,集中汇入梁子湖。”“左得薛家沟,有马桥湖、秦家湖、毛家湖、汤家湖,均由此注入港。”“大冶诸湖泽东界入县境者,有后底湖、扬泽沟、凌家湾,曰下兴、曰河泾、曰三山湖,南近保安者曰保安湖。”

樊港水系以外,清代武昌县境内还有两种类型的众多湖泊。一类为岗岭岬湾面江,这些湖泊面积不大,但独立性强,一般与其他水系无涉,直接通江,诸如城塘湖、姚家湖、沐鹅湖、彭北湖、蚌舟湖、抔湖、洋澜湖、五丈湖、茅草湖、败桥湖、车湖、黄湖、扬湖、泥湖等。另一类为江流改道,故道洼漕形成的河流遗迹湖,如琵琶湖、西潌湖、走马湖、凼儿湖、黄田湖、螺蛳泾,这些在《湖北通志》《武昌府志》及《武昌县志》里,都有一些具体描述。

新中国成立后,鄂城境内湖泊与新中国成立之前相比,发生了两个基础性变化。20世纪50年代部分区划调整,三山湖水系、花马湖水系多个湖泊划入,如花家湖、三山湖、月山湖及其子湖,而鄂城当时划分出去的区域山地较多,水面较少;20世纪70年代沿江各水系电力排水泵站建成后,内湖垦殖线大幅度降低,大量湖湾(汊)从母湖分离,鄂城境内湖泊面积锐减,中小湖泊数量因此略有增加,其中以鸭儿湖地区中小湖泊数量增加最多。

3

纵观鄂州湖泊变迁历史,各个湖泊在不同历史时期,有着不尽相同的湖泊形态、湖域范围和湖泊名称。

受不同历史时期湖泊权属关系、围湖工程措施的影响,特别是现代湖泊垦殖线多级梯次降低的影响,鄂州百湖中又有很多一湖多名、交叉重名、不同历史时期不同湖名的情况。

比如,樊口闸站建成投用以前,梁子湖包括现在的梁子湖、鸭儿湖、三山湖,樊口闸站建成投用以后,梁子湖、鸭儿湖、三山湖分隔并按不同垦殖线分湖治理。各湖原来的很多河汊独立成湖,再按更低的垦殖线分湖而治,事实上,又形成了一个相对独立的湖泊小水系。由此,大湖套小湖,母湖连子湖,既相互联系,又相互区分。

实质上,鄂州这张“百湖之市”的亮丽名片,只是鄂州湖泊面积大、湖泊数量多、湖泊关系复杂的一种整体写照,更是鄂州湖泊内渚外汇、夏涨冬涸的一种形象表达。

鄂州水利部门的统计表明,经历区划调整、江湖水系堤闸站功能配套,以及大规模围湖造田以后,鄂州湖泊整体上虽然与新中国成立前已发生了很大变化,但在1983年建市之初,鄂州江南地区百亩以上天然湖泊仍有119个。

附鄂州百湖名单:

梁子湖水系——梁子湖、上鲁湖、朱海港、蔡家澥、三角塘、姜家垱、汪家湖、徐桥湖、毛家湖、七星湖、港口畈湖、乌求沟、甘家澥、金桥湖、鲁家澥、卫家湖、涂镇湖、土桥湖、前澥湖、刘斌堰、盛家堰、铜铁海、张家堤湖、夏咀湖、东井外围、铁子沟、月山湖。

鸭儿湖水系——梧桐湖、卢塘湖(鲊洲湖)、夏大湖、红莲湖、小白眼塘湖、大白眼塘湖、岱海湖、古田堰、大头海、曹家湖、严家湖、垱网湖、汪垱湖、黑垱湖、泥垱湖、仕屋西湖、五四湖、武城湖、四海湖、断塘湖、大曹湖、长湾湖、尤汊湖、西汊湖、喻家湖(秀海湖)、马桥湖、倒口湖、黑草湾、铁咀垱、上汤家湖、下汤家湖、瓜圻湖、何垱湖、张门塘、姜家垱、梅家垱湖、陈家湖(陈塘湖)、长嘴塘、石头塘、西头湖、齐家塘、安乐塘、吴家大湖、夏岸湖、溜湾湖、廖家垱、余湖、青天湖(青莲湖)、夏兴湖。

三山湖水系——三山湖、万亩湖、孙家塘、火烧坝、彭家边湖、兴桥湖、吴兴塘、虾子泾、洋林塘、保安湖、后里湖。

通江水系——沐鹅湖、新港湖、彭北湖、桥咀湖、张北湖、南迹湖、上湖(上塘湖)、斧塘湖(甫塘湖)、抔湖、洋澜湖、石头湖、吴家垱。

花马湖水系——沙湾湖、走马湖、花家湖、黄山湖、黄田海湖、下家坝、螺蛳泾湖、陈塘湖、大湖墩、窝儿塘、福秧林、上谈家渡、下堰湖、下谈家渡、下刘钊坝、上刘钊坝、曹家坝、佛林口、新屋淌、彭塘湖。