楚昕/文 袁谟浩/图

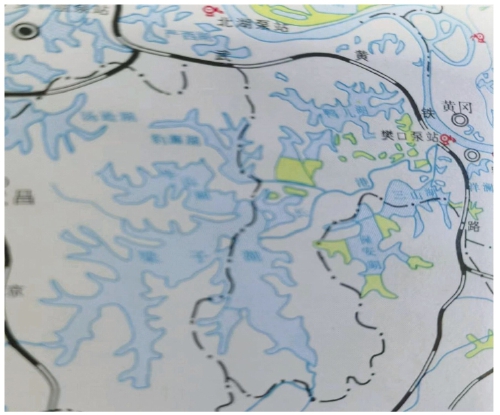

大梁子湖示意图

千年蓄滞洪区

历史记载,在江南地区,从春秋战国到秦汉,战乱中水被经常作为战争双方军事攻防的手段,水的破坏性作用有时被发挥到极致。

三国两晋南北朝以后,人们开始通过工程措施控制洪水的破坏性作用,变水患为水利。

北宋期间,朝廷大力奖劝农桑,鼓励在长江中下游修筑江堤、建设圩田。长江中游重点堤防陆续形成并发挥作用,沿江临湖地区大量修建圩堤、开垦垸田。武昌县上下游500里内的长江四邑公堤、万金堤、黄广大堤,宋初就开始官修,宋元已普遍受益。北宋末期,大批北方流民南迁,在江湖临水地区修堤筑坝、垦殖定居。

明清时期,更加重视大江大湖治理,朝廷多次组织实施大修长江堤防护岸,沿江临湖地区垸田大增。

在这千年治水的历史进程中,只有武昌县(今鄂州)境内的樊湖通江大堤,到明朝中期还没有肇始修堤的任何迹象。

“人与水争地,水必与人为殃”。因为修堤缺失,沿江圩堤在大量增加农业耕种面积的同时,也大幅减少了洪水消泄的去处。每年夏涨,江河需要消泄,上下游500里内唯一无堤防的武昌县樊湖地区,便首当其冲成为洪水消泄肆虐的重灾区。

《湖北水利志》载:“从公元前3世纪至1949年的2200年间,湖北境内发生范围在州、府或5县的洪、涝灾337次,旱灾214次。而洪、涝、旱灾发生频次越到近代越频繁,灾害损失越严重。如秦至隋唐的1125年间,发生水、旱灾害127次,平均每8.9年发生1次;而清代的268年间,发生水、旱灾害154次,即平均1.73年1次;中华民国的38年间,遭遇水、旱灾害33次,平均1.12年1次。史料还显示,湖北境内连续多年发生水、旱灾害,历史上屡见不鲜。如1865—1871年,连续7年发生洪涝灾害,其中尤以1870年(清同治九年)的大洪水危害最严重。”

在水旱灾害频发的背景之下,樊湖地区事实上已成了长江中游两岸上下500里最大的蓄滞洪水所在地。

如此一来,历史上长江中游武汉至九江之间的水灾,几乎都和武昌县有关。武昌县历史上水灾乃头等大患,“田庐禾稼,十年九淹”。

辑录梳理《湖北通志》《武昌府志》《武昌县志》有关武昌水灾的历史记载,仅元朝至清末,长江洪水在武昌县成灾的记载就是一串长长的清单,其密集程度和灾害损失让人触目惊心。如“元至元二十四年(1287年),武昌九月江水溢,没农田”。“永乐十年(1412年)六月,湖广武昌等府久雨,江水泛滥,没民庐舍、田禾”。“康熙二年(1663年),武昌、大冶、咸宁等十四县大水,淹田、溃堤、溺民。武昌秋大水,舸自小东门人,出大南门至洋澜湖”。“光绪十一年(1885年),武昌大水,三月二十九日雷山寺起蛟,平地水深数尺。大冶四、五月大雨,田庐漂没,民大饥。江夏大水”。

收录在《武昌县志》的明代武昌知县李有朋所撰《辛未阅水灾记》,对明朝辛未年(1571年)武昌县全境水灾场景的记述,让人印象更加直观而深刻:“辛未夏淫雨浃旬,湖江为一,水浸及江岸,及衢,及邑居之半,惟县治以陡西山幸未胥沦。予陟试剑之台睇之,则由武之南山,际黄之北山,西抵江夏之龙泉营山,渺然三湘七泽不可涯矣。惟山峰百十点散落波中,累累若青螺曝日。”