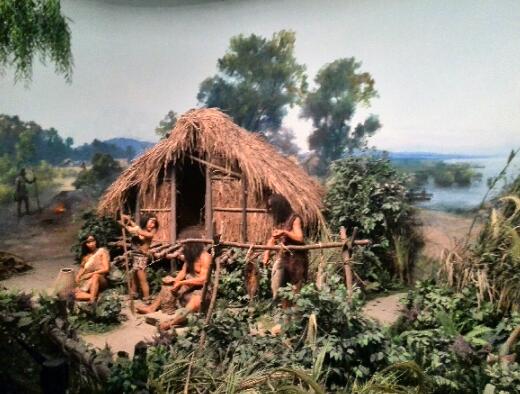

市博物馆鄂人狩猎与种植场景

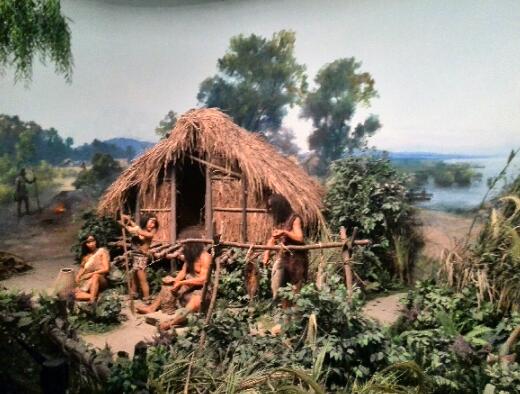

市博物馆原始人生活场景

□熊寿昌

“靠山吃山,靠水吃水”。五千多年以前,祖先们就在长江南岸樊湖之滨的这一块土地上劳动、生息。鄂州发现了很多原始居民留下的生活遗址,它们分布在庙岭、葛店、华容、段店、蒲团、新庙、燕矶、花湖、汀祖、太和等各个乡镇。

斗转星移,沧海桑田。在漫长的历史进程中,鄂州先民的足迹不知踏过多少地方,不知有多少秘密被深埋于地,不知有多少秘密有待我们去解开。

樊山与抔湖

樊山,野生动物满山跑

鄂州,五千多年以前的新石器时代的居民点星罗棋布,也就是人们想象中的原始社会。

那么,鄂州的原始社会又是一个什么样的状况呢?当时樊山、沼山、白雉山这样的一些山上,有着茂密的原始森林,野猪、梅花鹿等野生动物出没其间。《武昌县志》就有吴王孙权猎豹于樊山的记载。可以想象,更早的年代,樊山无异于野生动物的天堂。

上世纪70年代,城区雷山脚下开凿幸福渠时,在深达5米多的地层中,挖出2只鹿角就是最好的证明。而鄂州古水井中也常常发现鹿角,为什么水井中常发现鹿角?因为鹿角是古人将它用作打水的钩子,以免冒着绳断罐坠丢失“贵重金属”的风险。

鄂州被称为“百湖之市”,而五千多年前的湖泊面积比今天的还要大,人们看得见水族成员的游弋。人与山上的野兽、与水里的鱼类构成了自然的生物链。温饱与生存是他(它)们的主要问题。先民们不畏艰险来到这里,凭着简陋的工具,披荆斩棘,建起无数个居住点。

他们一般住在江河湖泊边比水岸高一级的台地上,如樊山脚下的雨台山、团鱼山等,他们已经懂得“抱团取火”。他们有固定的居所,如用草或谷壳拌泥和茅草筑成的圆形小茅屋,房屋周围再挖一些窖穴,或储存食物,或倾倒垃圾。一个居民点往往有很多这样的小屋,如燕矶的七窑山、华容的洋墩遗址。

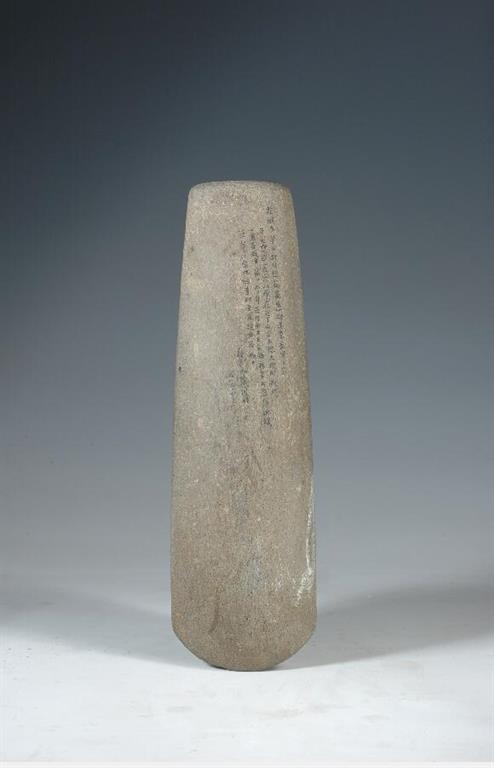

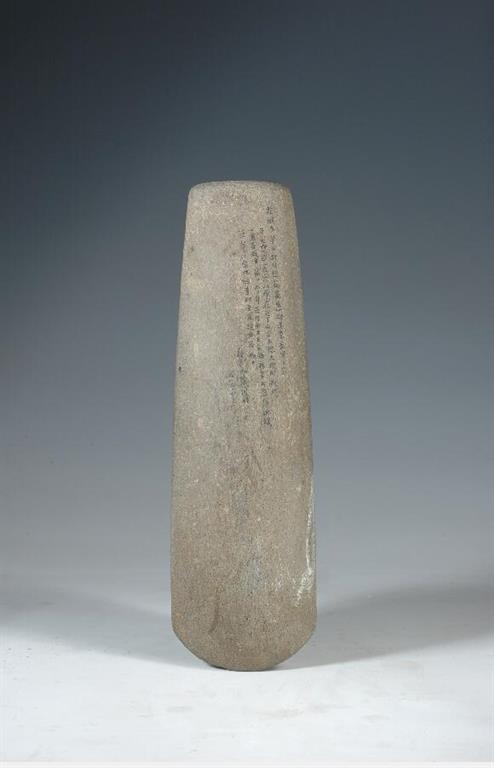

华山村发现的巨型石斧

华山村,开天辟地的石斧

1967年的某一天,花湖华山村15组李姓村民在山上挖土坎,突然挖出一具巨型石斧,长达28.3厘米,可谓是原始工具中的佼佼者。说它巨型,是因为湖北少见,鄂州第一。

世界上没有神人,如果有神人的话,那么,它一定是神人所用之物,这可以说是先人们开天辟地的典型代表。

根据现有资料来看,在长江流域,原始居民的种植多为水稻,种植方法一般先是用石斧砍去杂草树林,放火烧光,放水浸泡腐烂,产生肥力。水退后用石铲、石锛(类似今天使用的锄头或十字镐)翻松土地,点播种子,以后,也就听天由命任其生长了。这就是所谓“刀耕火种”的由来。

原始农业虽然能收到一些粮食,但其产量非常低下,远远满足不了当时人们的需要,于是,采集、渔猎便成为人们对食物不足的补充。渔网用野生植物纤维织成,网脚往往有用石头磨制成或用烧制陶器的方法制成的网坠。葛店江边白浒镇村的平顶山遗址,曾发现这种陶制的网坠。猎获动物则是用石制或骨制的箭支来射击。庙岭的大山遗址就出土有用黑色石头磨制而成的箭头,今天看上去还很尖锐,也很精致。