一面铜镜,一生追寻。鄂州铜镜,古之奇珍。鄂州素有“古铜镜之乡”的美誉,是古时与洛阳、绍兴、徐州齐名的“全国四大产铜铸镜中心”。除了民间收藏的古铜镜,仅市博物馆藏品就达3000余面,涵盖自战国至明清的各个朝代,数量之多、种类之全在国内绝无仅有。

文物与国礼 “解密”十八道工艺

1995年,鄂州市成立博物馆文物复原复制研究所,开展古代青铜镜、青铜斝 、鼎等青铜器范铸工艺的研究,进一步完善青铜镜生产工序。董亚巍、仙有生师徒应邀,从陕西咸阳迁至湖北鄂州工作,以唐朝以前的出土器物为模板,根据古籍文献进行研究和试验。

青铜镜是断层的工艺。经过多年的实验反复摸索,董亚巍、仙有生逐渐掌握了青铜器范铸的18道工序,包括制模、泥范造型、泥范焙烧、合金配制及熔炼浇铸、铸后加工、透光等,并先后复原复制出600多个品种的古铜镜。

中国历史博物馆馆长俞伟超得知董亚巍恢复铜镜工艺,特定制2枚隋代铜镜,作为国礼赠送萨马兰奇先生,并将铜镜范铸工艺引荐给湖北省文物局。

后来,作为鄂州古铜镜复原复制第一代传承人的董亚巍已退休回到陕西,徒弟仙有生作为第二代传承人,继续在这门技艺上深究。

清理模具

制范

检查陶范

古法与专利 创新中守一份匠心

2016年,鄂州市青铜镜修复及复制技艺被列为第五批湖北省非物质文化遗产代表性项目名录。

在市博物馆展厅1楼文创商店里,记者看到数种图案构造的青铜镜礼品整齐地摆在架子上,有栩栩如生的龙虎麒麟、翩翩起舞的凤凰朱雀、活灵活现的奇神异兽、婀娜多姿的花卉草木……其大小造型、曲率半径、制作工艺等方面十分精致讲究。

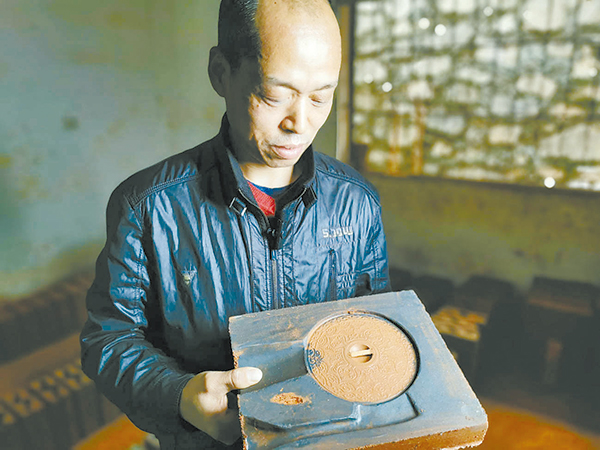

在市博物馆展厅背后的2层楼内,便“藏”着古铜镜复原复制的实验室。3月4日,仙有生带着记者,观摩了青铜镜的制作现场。

据他介绍,古代铸镜的方法被称为“范铸法”,即先用泥塑造出模型,在镜子背面雕塑出各种花纹图案或者文字,等阴干后,再烧制成母模,再用母模翻制泥范,同样要阴干烧制,接下来再熔化合金,浇铸到范模里成器。

“寒冷的季节,我们才开始浇铸青铜镜,频率为一个星期一次。天气炎热了,我们便会停止浇铸,热胀冷缩的原理,炎热天气会让铜原料在范模里不受控制而变形。因此,我们选择在夏天加工毛坯。”仙有生手握长棍搅动完在高温中燃烧的铜原料,接着向记者展示着刚制作出的青铜镜成品,“即使在寒冷的冬天,能成功制出完好无损的青铜镜的概率也只有60%。我们每半个月制作一批青铜镜,每批数量达100面。您看,这是我们上午7点到11点做的青铜镜,还装不满建筑小推车的一半。”

现代青铜镜与古时青铜镜制作手法一样吗?仙有生说,如今青铜镜是采用古代青铜镜范铸工艺和现代科技相结合,1比1还原古法工艺和原料配比,以鄂州出土的战国至唐代铜镜为模本,经过制镜范铸、刮削、研磨、抛光、开光(用锡汞齐)等十八道工序制作而成,有时刮削前后会进行热处理,“每一步都是手工制作,从黄土加工到原料配比,每一个细节都是古法传承。”

传承古法,也有创新。师徒俩采用现代耐火砖砌窑,将进火口设置在窑内上部,将出火口留在窑内底部,采用鼓风机迫使火焰在窑内“上进底出”,烧制出的器具既能彻底脱水,又不会烧坏。“这一独特设计被命名为鼓风倒焰窑,并获批国家专利。”仙有生说。

浇铸

修纹饰

镜里与镜外 执著一生的追求

作为一名铸镜人,铸镜也像是对人生目标的一种选择。

“当时决定跟着师傅来这里,是因为师傅说,鄂州是百湖之市、鱼米之乡。”回忆起27年前来鄂州的第一天,仙有生仍十分兴奋,“那天,我第一次吃到这里的米、鱼,一口气吃了8碗米饭。”

从关中到荆楚,初来乍到的仙有生有些不适应:“夏天,鄂州可真热。”热中寻凉,仙有生直接睡到了防盗网上。“市博物馆的领导知道后把我批评了一通,说不安全,随后给我们配上了电风扇。”他说,日子是一年比一年好,干起活来动力也越来越足,“在老家,和我同年同月同日生的有7人,小时候,我是那7人中日子过得最苦的,如今,我是他们中日子过得最宽裕的。”

所有看上去的华丽转身,都离不开背后的痛苦蜕变。

手稳,是仙有生掌握铸镜技艺的第一步。“把水管插进土里,再用锅装满水倒进水管,不能有一滴渗出来。”仙有生日夜练习了半个月,终于达到了师傅的要求。

浇铸,是仙有生实现自我突破的关键一步。“我们是用土窑烧器具。火大了,器具容易炸;火小了,烧不成。”仙有生坦言,为了观察火势,有几次把眉毛烧没了。为把控火候,仙有生戴着电子表,每隔5分钟加一次煤炭,一直从下午6时坚持至早上7时不休不眠。

独特的原料配比、制作范铸模具、一次性浇注铜水、反复打磨抛光,繁琐的流程,几十年来磨砺着仙有生的心性。而当一面面古韵十足的铜镜从自己手中诞生时,仙有生也感受到根植在他身上独特的使命。

已经50岁的仙有生,目前最发愁的便是寻找并培养下一代传承人的问题。起初,他想把手艺传给自己唯一的儿子,可儿子不太感兴趣,“对年轻人来说,这是个苦活累活,需要许多年的耐心历练,如果没有发自内心的热爱,很难坚持下来。”去年,儿子考上大学选报专业,仙有生出于“私心”,建议他选择软件设计,“镜里有乾坤。我想让儿子学成后,能设计更多制作青铜镜图案的软件,努力开拓市场,将古人的好东西一代代传承下去。”

记者 吕晴